【第3回】移転計画の進捗と工事に向けてのポイントと具体策

はじめに

移転計画が始まり、スケジュールを作成した後は、具体的な作業と工事の進捗管理が重要になります。今回は、移転計画を進める中で取り組んだ内容や、工事中に注意すべきポイントについて、具体的にお伝えします。初めての移転をスムーズに進めるために、現場で得た学びを共有します。

1. 移転計画の具体的な進捗

1-1. 保健所や各種団体への申請手続き

保健所や厚生局、医師会への申請は、スケジュールの中でも最優先事項です。提出書類や手続きの要件を早めに確認し、余裕を持って準備を進めたいところです。

進捗管理のポイント

- 1.保健所

-

提出図面や診療所開設許可申請書の内容を細かく確認。

(1)添付書類

①医療法人履歴事項全部証明書(謄本)

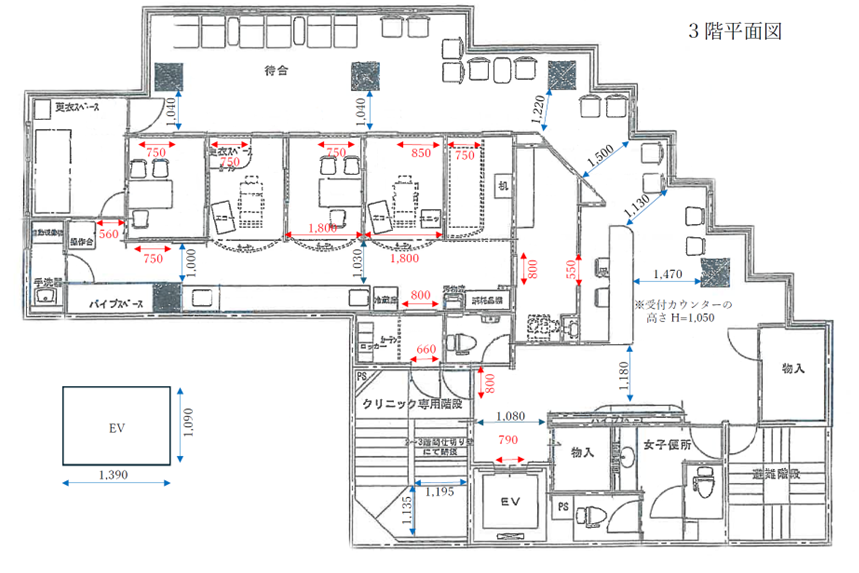

②施設の各階平面図、周辺概略図

③移転先テナントの賃貸借契約書

④移転先テナントの不動産全部事項証明書

(2)平面図でヒアリング

①清潔エリアの確認

②診療スペースと患者スペースについて

③手術室の床・壁・天井の素材について

④医療機器とその使用用途などについて

⑤院内検査と外注検査について - 2.大阪府

-

定款の変更認可への本申請

- 3.医師会

-

(1)医療機関新規開設届出書(移転)を提出。

(2)添付書類

①移転先テナントの各階平面図

②移転先テナントの周辺概略図 - ※期限管理

- チェックリストを作り、提出先ごとに進捗を記録しておくとよい。

1-2. 設計図面の精査

設計図面に漏れや修正、不具合がないか週ごとに設計業者と打ち合わせを実施。意見や要望などに齟齬がないよう

必ず私が議事録を作成し、打ち合わせに参加できなかった各担当者への共有も欠かしませんでした。

業者間の打ち合わせ(例えば、空調業者と他業者との打ち合わせなど)も打ち合わせメンバー全員に議事録共有を徹

底しました。

図面精査の具体例

- 設計図面と現場との乖離がないか

-

①医療スペースを中心に、診察室・処置室・手術室・X船室等のサイズは適切か、現状との比較が必須!

②上記の各室の出入り口・ドアの位置と開き戸または引戸か。

素材はLSDか木製か。

自動扉はフットスイッチか非接触センサーか。

③バックヤードの通路幅は適切か

④医療用排水・汚水排水などの排水管敷設は大丈夫か。院内にトイレが設置でるか。

テナントが古い場合は要注意。天井が低い可能性があり、排水管敷設のため床上げすると天井高が低くなり

圧迫感が増してしまう。

⑤内装を解体する際にアスベスト素材が使用されていないか。古い物件では、天井素材にアスベスト混練り製品

が使用されていることがある。

⑥電源コンセントやLANコンセントの位置はどうするか

⑦空調設計図により、無影灯を設置のためのアンカーが施工できるか。など - 各部署のリーダーやスタッフからのヒアリング

-

最近では、平面図の仕上げが美しく一見して「これでいいんじゃないの」との意見も出そうですが、そこは慎重に

精査する必要があります。

まずは、エリアを各部署の担当エリアに区分けし、「週明けには疑問や意見があれば何でもどうぞ」と伝える。

週明けには各部署の意見を集約し、設計へ修正案として提出する。

1-3. 医療機器や設備の手配

新規購入する医療機器や既存機器の移設計画も同時に進めました。設置スペースや搬入スケジュールを細かく調整する必要がありました。移転オープンを4月1日としたため、引き渡しは3月1日で工程表を計画してもらう。

引越しは3月15日の最終診療日以降と計画しているが、X線装置の移設は1週前倒しで解体・移設・設置する。

3月から4月は引越し業者が繁忙期でもあり、また平日はエレベータの使用制限があるため、限られた日曜・祝日で

搬出作業する計画をたてました。

移設する機器等は引越し業者と事前打ち合わせし、廃棄処分となる物品・機器は別業者に依頼した。廃品の引取りは3月28日で予定。

廃棄するかリサイクルに出すか迷っているのは、待合室の椅子たちです。新クリニックでは全て新調するため、行き場に困っている現状です。

具体的な手配手順

- 引越し機器等は、写真付きの一覧表を作成し、設置場所と併せて業者と共有し、通路や出入口の寸法を計測。

どの扉から搬出して、どちらの通路を通る。これを決めることで、柱や扉付近の養生を想定できる。 - 新規導入機器の納期を事前に確認し、搬入日を決定。

- 既存機器の移設については、各メーカーに依頼。

2. 工事中の具体的なポイント

2-1. 現地確認と調整の徹底

現場での進捗確認は、移転工事成功の鍵です。工事が始まったら、まずは完全にスケルトンにする場合は解体からです。併せて、古い物件であれば汚水配管や雑排水管の調査をするはずです。

それが終われば、平面図通りに床に墨出しが行われます。その段階で、施工業者や設計担当者と直接話し合うことで

想定外の問題を未然に防ぎました。

現地確認時のチェックポイント

- 設計図と現場の一致(待合室、診察室の動線、スタッフエリアの配置など)。

- 空調や照明、コンセントの配置が実用的かどうか。

- 防火・衛生面で法令を満たしているか。

2-2. 医療機関ならではの特別要件への対応

医療機関の移転では、法令に基づく設備基準をクリアする必要があります。保健所や消防署と連携し、基準を満たすように調整しました。

具体的な例

- 消防設備: スプリンクラーや自動火災報知設備、誘導灯、非常口の設置確認。

- 衛生管理: 洗浄室やトイレの排水設備の動作確認。

- 防音耐震対策: 診察室や手術室の防音・耐震性能。

- クリーンルーム: 手術室等をクリーンルームとするため、空調にはHEPAフィルター仕様とした。

2-3. 突発的なトラブルへの対応

工事中には予想外のトラブルが発生することもあります。例えば、設備の納品遅れや現場での施工ミスなどです。これらに対して柔軟に対応するため、連絡体制を強化しました。

具体的な対応策

- 現場では、溶接作業もあるため、工事中の消防計画を提出するよう設計会社へ依頼した。トラブル発生時に即対応できるよう、連絡窓口を一本化。

※実際のところ、自動火災報知設備の感知器は外されていたが、配線が入った配管を作業員が曲げ作業を行った際に断線し、火災報知が発報。5階建てのテナント中に警報音が鳴り響いた事案が発生した。 - スケジュールの「余裕期間」を設定し、遅延リスクを回避する予定。

3. スタッフと患者さんへの情報共有

3-1. スタッフへの周知

移転に伴う業務変更やスケジュールについて、スタッフ全員に適宜情報を共有。スタッフミーティングを活用しました。なお、スケジュール表を変更した際は、必ず更新版を各部署に配布し変更事項を説明している。

3-2. 患者さんへの告知

新しいクリニックの所在地やオープン日・内覧会の日時を、院内掲示物や患者さんへ配布用のチラシ、ウェブサイトSNSで告知。移転後のスムーズな移行を目指しました。

まとめ

移転工事は、スケジュール管理と現場での確認作業が成功の鍵です。初めての経験で不安も多かったですが、保健所や施工業者との密な連携を通じて計画を形にしていきました。特に、現地確認と期限の見える化が大きな成果を生むポイントです。

「準備に100%の完璧はない」と思いながらも、一つひとつ着実に進めていく姿勢が、移転成功への近道です。

コメント