従業員の視点、1分も損しない残業代!

なぜ今、「残業」の正しい理解が必要なのか?

こんにちは! となりの事務長です。

いつもブログを見てくださり、ありがとうございます。

「今日も残業か…」

「あれ?今月の残業代、なんか少なくない?」

そんな風に感じたことはありませんか?

日本のビジネスシーンで「あるある」の光景、それが「残業」。

頑張りの証、生活の糧、あるいは「仕方ない」と諦めるもの…その捉え方は人それぞれかもしれません。

しかし、この「残業」という言葉の裏には、実は法律で厳密に定められたルールと、多くの人が知らない

「落とし穴」が隠されています。

特に、2019年からの「働き方改革」関連法によって、残業時間には罰則付きの上限規制が導入され、企業側

の責任は劇的に重くなりました 。

さらに、「タイムカードは15分単位で丸められるから、ちょっとの残業は諦めるしかない…」なんて思って

いませんか?

実はそれ、原則として違法行為なんです!

このブログ記事では、そんな「残業」にまつわる「あるある」な疑問を解消しつつ、使用者(会社)と労働者

(あなた)双方の視点から、残業の正しい定義、計算方法、そして知っておくべき重要ポイントを徹底解説

します。

あなたの汗と努力が正しく評価され、賃金として還元されるために、ぜひ最後までお付き合いください。

「残業」の正体 法律が語る、あなたの知らない真実

「残業」って、会社に残って仕事すること、でしょ?

そう思っていませんか?

実は、労働基準法には「残業」という言葉は直接登場しません。

法律が厳しく目を光らせているのは、もっと細かく定義された「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」といった

概念なんです 。

この違いを知らないと、「あれ?私の残業代、なんかおかしい…?」という「あるある」に繋がります。

【大前提】

たとえ数分の早出・残業であっても、それが会社の指揮命令下にある労働時間であれば、賃金を支払う

義務があるということです。

ただし、特に上司から仕事の指示もされていないし、急ぎですることでもない。

非効率に作業を行って時間を稼いだり、周りを巻き込み全員が残らされる。

これを残業というのは間違っています。

仕事が終われば、早く帰って心身ともに休んでください。

1.労働基準法が定める「法定労働時間」とは?

まず基本中の基本。労働基準法第32条では、労働時間は原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させては

ならないと定められています 。

これが、すべての労働時間規制の出発点となる「法定労働時間」です。

2.「法定内残業」と「法定外残業(時間外労働)」の決定的な違い

ここが「残業代が少ない!」と感じる「あるある」のポイントかもしれません。

あなたの「残業」は、実は2種類に分けられます。

法定内残業

「うちの会社は所定労働時間が7時間だから、8時間までは残業じゃないんだよ」と言われたこと

ありませんか?

まさにこれです。

会社が独自に定める「所定労働時間」を超えているけれど、まだ法定労働時間(1日8時間・週40時間)の

範囲内に収まっている労働時間を指します 。

この法定内残業には、法律上の割増賃金は発生しませんが、通常の賃金は支払われるべきです 。

法定外残業(時間外労働)

これこそが、一般的に「残業」と呼ばれ、割増賃金が発生する労働です。

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働した時間を指し、原則として25%以上の割増賃金が

支払われます 。

3.深夜・休日労働の特殊性 「あれ?いつもと割増率が違う?」の謎

「休日に出勤したのに、残業代がいつもと違う気がする…」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

深夜や休日の労働には、さらに特別なルールがあります。

深夜労働

夜の22時から翌朝5時までの時間帯に行われる労働です 。

この時間帯の労働には、通常の時間外労働の割増率(25%以上)に、深夜労働の割増率(25%以上)が加算

され、合計で50%以上を支給する義務があります。

休日労働

労働基準法第35条で定められた「法定休日」(毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上)に労働させた

場合を指し、35%以上の割増賃金(休日手当)が発生します 。

もしこれが深夜労働になった場合は、法定休日労働の割増率(35%以上)に、深夜労働の割増率(25%以上)が

加算され、合計で60%以上となります。

月60時間を超える時間外労働の場合(大企業は2019年4月から、中小企業は2023年4月から適用)

通常の時間外労働の割増率が50%以上となるため、これに深夜労働の割増率(25%以上)が加算され、合計で75%

以上となります。

ポイントは、それぞれの割増率が重複して加算されるということです。

例えば、分かりやすく時給1,000円の人が22時から翌朝5時まで働く場合とします。

・深夜労働のみの場合: 1,000円 × 1.25 = 1,250円/時間

・時間外労働かつ深夜労働の場合: 1,000円 × 1.50 = 1,500円/時間

・法定休日労働かつ深夜労働の場合: 1,000円 × 1.60 = 1,600円/時間

・会社が独自に定める「所定休日(法定外休日)」に労働させた場合、それ自体では休日労働の割増賃金は発生しませ

ん。ただし、その労働によって週40時間の法定労働時間を超えた場合は、時間外労働として25%以上の割増賃金が発

生します 。

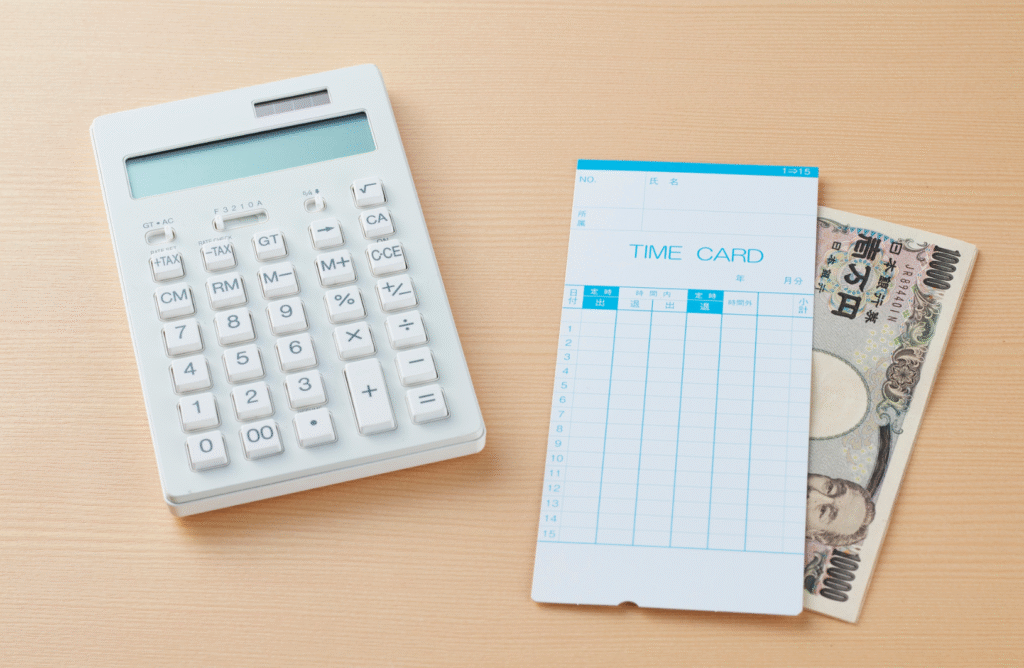

1分たりとも見逃さない!残業代「正しい計算」の鉄則

「残業代って、どうやって計算されてるんだろう?」

「タイムカード、15分単位で丸められてるけど、これって普通だよね?」

そんな疑問、抱えていませんか?

実は、残業代の計算には、多くの人が見落としがちな「鉄則」があります。

特に、あの「15分まるめ」には要注意です!

1.原則は「1分単位」!「15分まるめ」はなぜ違法なのか

「うちは15分単位で計算してるから、14分は残業にならないんだよ」

「タイムカードを切ってから、サービスでちょっとだけ仕事に戻る…」

これ、実は危険信号です!労働時間、特に残業時間については、1分単位で正確に計算し、賃金を支払うことが法律上の大原則なんです 。

なぜ「15分まるめ」が違法なのか?それは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反するからです 。

実際に働いた1分1秒に対する賃金の一部を支払っていないことになり、会社側の「管理しやすい」「計算が簡単になる」といった都合は、労働者に不利益を与える切り捨てを正当化する理由にはなりません 。

もし、あなたの会社で15分単位での切り捨てが行われ、残業代の未払いが生じている場合、事業主は労働基準法第24条および第37条に違反し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります 。

2.例外と「労働者に有利な処理」の許容範囲

「じゃあ、一切の端数処理はダメなの?」 いいえ、例外もあります。

厚生労働省の通達により、1ヶ月の賃金計算期間における時間外労働、休日労働、深夜労働の合計時間に端数が出た

場合に限り、以下の処理が例外的に認められています 。

・30分未満の端数 → 切り捨てることができます。

・30分以上の端数 → 1時間に切り上げることができます。

重要なのは、この例外は「1日ごと」の労働時間や「所定労働時間」の端数には適用されないということです 。

あくまで、1ヶ月の合計残業時間の計算にのみ適用される特例です。

一方で、労働者にとって有利になるように時間を「切り上げる」処理は、労働基準法に違反しません 。

例えば、「10分の残業を15分として計算してくれる」といった場合は、労働者の賃金が増えるため全く問題

ありません 。

割増賃金率の複雑なルール 「深夜まで残業したのに…」の謎を解く

「深夜まで残業したのに、あれ?思ったより残業代が少ない…」

そんな経験はありませんか?

残業代の計算は、労働の種類によって割増率が異なります。

繰り返しになりますが、複数の割増要件が重なる場合は、それぞれの割増率が合算されるんです。

・時間外労働(法定外残業): 25%以上

・時間外労働(法定外残業): 25%以上

・休日労働(法定休日): 35%以上

・月60時間を超える時間外労働: その超えた部分については50%以上(中小企業も2023年4月1日から適用)

・時間外労働(法定外残業): 25%以上

・時間外労働(法定外残業): 25%以上

・休日労働(法定休日): 35%以上

・月60時間を超える時間外労働: その超えた部分については50%以上(中小企業も2023年4月1日から適用)

・複合的な割増率の例

・深夜残業(時間外労働+深夜労働): 50%以上(25%+25%)

・月60時間超の時間外労働+深夜労働: 75%以上(50%+25%)

・休日労働+深夜労働: 60%以上(35%+25%)

これらの複雑な計算を正確に行うためには、勤怠管理システムの導入が非常に有効です 。

使用者の視点 法を遵守し健全な職場を築くために

「うちの会社は大丈夫かな…?」

「知らなかったじゃ済まされない」のが労働基準法です。

事業主の皆さん、従業員を守り、会社を守るために、以下の「あるある」な落とし穴に注意し

適切な対策を講じましょう。

1.労働時間「客観的把握」の絶対義務 「手書きの出勤簿、本当に大丈夫?」

「手書きの出勤簿で『だいたいこのくらい』…これ、本当に大丈夫ですか?」

「タイムカードを押してから、サービスで仕事に戻る社員がいるけど、見て見ぬふり…」

こんな「あるある」な状況、あなたの会社にもありませんか? 2019年4月より、労働安全衛生法により

管理監督者を含むすべての労働者の労働時間を客観的な方法で把握・記録し、3年間保存することが義務

付けられています 。

タイムカード、ICカード、PCの使用ログなど、客観的な記録によって労働時間を管理しましょう 。

これは、給与計算だけでなく、従業員の健康管理の観点からも極めて重要です 。

もし客観的な把握ができていなければ、未払い残業代請求のリスクが高まるだけでなく、長時間労働による

従業員の健康被害が発生した場合、企業の安全配慮義務違反として重い責任を問われる可能性もあります。

2.「36協定」の正しい理解と運用 「特別条項だから大丈夫、は危険!」

「うちの会社、36協定ってあるのかな?」

「特別条項付き36協定を結んでるから、いくら残業させても大丈夫!」

こんな風に考えていませんか?

後者は特に危険な「あるある」です。

従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりする場合は、労働者の過半数で組織する

労働組合(または労働者の過半数を代表する者)との間で「36協定」を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け

出ることが義務付けられています 。

・原則的な上限 → 月45時間、年360時間 。

・特別条項付き36協定 → 臨時的な特別の事情がある場合に限り、例外的に上限を超えることが可能です

が、それでも以下の厳格な上限が適用されます 。

・年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計が「2~6ヶ月平均」で全て1ヶ月当たり80時間以内

・月45時間を超える時間外労働ができるのは年6回まで

これらの上限規制に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります 。

特別条項は「何でもあり」の免罪符ではありません。

3.「名ばかり管理職」の罠と健康配慮義務

「部長なのに残業代が出ない…これって普通?」

「うちの部長、毎日終電なのに残業代出てないらしいよ…管理職だから仕方ないって言ってたけど、これって普通?」

こんな会話、耳にしたことはありませんか?

労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規制が適用除外とされ、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いが不要となります 。

しかし、これは役職名や肩書きではなく、職務内容、責任と権限、勤務形態、そして賃金(待遇)などの実態に即して客観的に判断されます 。

実態が伴わない「名ばかり管理職」と判断された場合、通常の労働者と同様に労働時間規制が適用され、未払い残業代が発生するリスクがあります 。

また、管理監督者であっても、深夜労働に対する25%以上の割増賃金は支払う義務があります 。

さらに、2019年4月の法改正により、管理監督者の労働時間も客観的に把握し、長時間労働者(週40時間を超える労働時間が月80時間超)に対しては医師による面接指導を行う義務があります 。

月100時間を超える残業は、過労死につながる可能性もあるとされており、労災と認定されるリスクが高まります 。

サービス残業の排除と就業規則の整備

「みんなやってるから…は通用しない」

「みんなやってるから、私もサービス残業は当たり前だと思ってた…」

「残業代を申請しにくい雰囲気で、結局サービス残業になっちゃう」

こんな「あるある」な職場、今すぐ改善が必要です!

「サービス残業」(賃金が支払われない時間外労働、休日労働、深夜労働)は、労働基準法第37条の割増賃金

支払い義務に違反する行為であり、明確に違法です 。

サービス残業をさせた場合、事業主は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付け

られています 。

残業に関する規定(時間外労働の有無、手当、手続きなど)を就業規則に明記し、従業員に周知徹底しましょう 。

最新の法改正に対応した内容になっているか定期的に確認し、必要に応じて見直すことが重要です 。

労働者の視点 自分の権利を守るために

「もしかして、私の残業代、間違ってる?」

「サービス残業、本当は嫌だけど、言いにくい…」

もしあなたがそんな風に感じているなら、それはあなたの「あるある」な悩みが、実は法律で守られるべき

権利に関わる問題かもしれません。

自分の労働と賃金を守るためには、労働者自身も正しい知識を持ち、行動することが重要です。

自分の労働時間を把握する「習慣」をつけよう

会社が労働時間を客観的に把握する義務があるとはいえ、万が一のトラブルに備え、労働者自身も自分の

労働時間を記録しておくことが非常に有効です。

・タイムカードの写真を撮る

・PCのログイン・ログオフ時間をメモする

・個人的な勤怠記録アプリや手帳を活用する

など、できる範囲で記録を残しておきましょう。

これは、もしもの時にあなたの労働の証拠となります。

疑問を感じたら、まず「相談」という一歩を

もし、自分の残業代が正しく支払われていないと感じたり、労働時間管理に疑問を感じたりした場合は

一人で抱え込まず、まずは以下のステップを検討してみましょう。

会社の人事担当者や直属の上司に相談

まずは社内で解決を試みるのが一般的です。具体的な疑問点を整理し、冷静に伝えましょう。

労働組合に相談

会社に労働組合がある場合は、組合を通じて会社と交渉してもらうことも可能です。

外部の専門機関に相談

社内での解決が難しい場合や、相談しにくい雰囲気がある場合は、以下の機関に相談することを検討してください。

・労働基準監督署

労働基準法違反の疑いがある場合、無料で相談に乗ってくれ、会社への指導や調査を行ってくれます。

・労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士

個別の状況に応じた具体的なアドバイスや、会社との交渉、訴訟のサポートをしてくれます。

残業代などの賃金請求権の時効は、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金については3年に延長

されています 。

過去の未払い分についても請求できる可能性があります。諦めずに、まずは一歩踏み出してみましょう。

まとめ

「残業」を「健全な労働」へ、未来のために

「残業」は、決して「頑張れば報われる」という精神論だけで片付けられるものではありません。

それは、法律によって厳しく管理され、あなたの汗と努力に正当な対価が支払われるべき「労働」そのものです。

使用者(会社)の皆さんへ

法令遵守は、もはや「罰則を避けるため」だけの義務ではありません。

従業員の健康を守り、安心して働ける環境を整えることは、従業員のエンゲージメントを高め、結果として企業の生産性向上と持続可能な成長に繋がる、未来への投資です 。

勤怠管理システムの導入や就業規則の見直しなど、今一度、自社の労働環境を見つめ直してみませんか?

労働者(あなた)へ

「知らなかった」では、あなたの権利が守られないこともあります。

自分の労働時間を正しく把握し、疑問を感じたら声を上げる勇気を持つこと。

それが、あなた自身の健全なワークライフバランスを実現し、より良い労働環境を社会全体で

築いていくための第一歩となります。

このブログ記事が、使用者と労働者双方にとって、「残業」にまつわる「あるある」な悩みを

解消し、「健全な労働」へと変革するための一助となれば幸いです。

あなたの労働が、これからも正しく評価され、輝き続けることを願っています。

コメント